才教ダイアリー2020

「ぼく、100点とったよ!」 ~頑張るって素晴らしい~

投稿日:2020.12.15

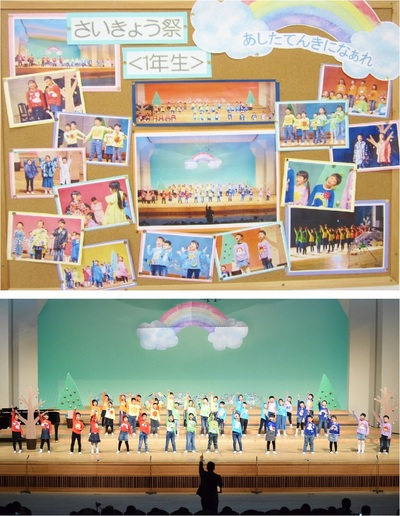

12月第2週、懇談会で保護者のみなさんと話をしながら、子どもたちがこの2学期を本当に頑張ってきたことをあらためて実感しました。安堵の気持ちや誇らしい気持ちをお家の方と共有することができ、とても有意義な時間を過ごすことができました。 K君は、ある日、「お母さん、ぼく計算名人になったよ!」と持ち帰った計算プリントを掲げながら駆け回り、喜びを爆発させたそうです。その数日後、国語のテストを返却したときには、「先生、ぼく、国語のテストで初めて100点が取れたよ!」と本当に嬉しそうな笑顔を私に見せてくれました。実は、彼は国語が少し苦手。国語や漢字のテストでは、なかなか100点を取れずにいました。その彼が、とうとう2学期の最後に見事100点を獲得したのです。長い道のりだったかもしれませんが、頑張りましたね。その日の帰り、お迎えに来たお母さんの顔を見るなり飛びつくように駆け寄り、さっそく報告していました。飛び上がるほど嬉しかったのですね。 どの子にも、好きなことや得意なことがあれば、嫌いなこと苦手なことがある。それは当然のことです。しかし『努力こそが、我々の未来を明るくする』『態度こそが素晴らしい成果を生む』という言葉が示すように、様々な学習や経験をする中で「嫌だな。」「苦手だな。」ということからも逃げずに挑戦し、どれだけ頑張れるかが大切なのですね。 体育祭ができなかった今年、1年生にとって初めての大きな行事となった10月のさいきょう祭。大きなステージに立つには、勇気が必要です。歌や踊りが得意ではない子、あるいは人前で声を出すことさえ苦手な子もいるでしょう。 1年生の目標は「自分の力を出し切ること」。練習のときから、「頑張らないと、終わったときにやり切ったという気持ち良さを味わえない。みんなにその気持ち良さを経験して欲しい。」ということを、担任みんなで話してきました。演目『あしたてんきになぁれ』に点数をつけるなら、本番のそれは100点をはるかに超えるものでした。つまり、1年生の一人ひとりが100点満点を取ったのです。 小さな1年生にも人を励ますことが何かできないかと考えて作り上げた演目は、子どもたちの頑張りで大成功となりました。このほどの懇談会で、「さいきょう祭の後も、撮った映像を何回も見ているんですよ。私の励みになっているんです。」とお話になった方がいました。子どもたちのメッセージを受け取ってくださった方々がたくさんいることを本当に嬉しく感じ、子どもたちの頑張りを心から誇らしく思います。 長い2学期を懸命に乗り越えた子どもたち。みんな100点満点をたくさん取りましたね。あらゆる教科の学習に加え、運動や作品作り、掃除や係の仕事、お友だちに優しくすることなど、どれをとっても100点や花丸でいっぱいです。本当に充実した2学期になりました。 今、教室は子どもたちが作った素敵な作品にあふれています。とても居心地がよい教室が、私は大好きです。 1年生のみなさん、冬休みをご家族と楽しく過ごし、3学期が始まったら、またみんな元気に教室に戻ってきてください。3学期は、2年生に向けて、みんなで手を取り合って、努力を積み重ねていきましょう。 素敵なクリスマスを。そして、よいお年をお迎えください。 1学年主任・1年2組担任

「見られる」という意識

投稿日:2020.12.14

先日、生徒会選挙が行われました。8年生から過去最多となる7人が立候補し、みんなで切磋琢磨しながら選挙活動に取り組んでいたのですが、候補者と推薦責任者の頑張りは学年全体に良い影響を与えてくれました。

今までは、私が「生徒会の三役に選ばれるかどうかは、日頃の生活の様子で決まることもある」と話をしても、どこか他人事のように聞いていた生徒たち。しかし、自分の友人が才教学園の生徒会長になることを志向して日々の生活から精一杯取り組んでいる様子を近くで見ていて、何かを感じ取ったようです。

以前より明るく大きな声で挨拶をするようになった子。清掃に今まで以上に集中して取り組むようになった子。自分に与えられた役割以上のことをして、さらにそっと誰かのサポートに回る子など、生徒たちの日常は随分と変化しました。

その変化、つまり彼らを変えた一番の要因は、「見られる」ことに意識が向くようになったことだと思います。先輩たちの後を追うばかりだった頃と比べ、現在、自分たちが学校でどのような立場にいるのかを自覚するようになったことが、成長の発端となったのです。

8年生は元気のよい生徒が多く、時として少し幼く見えることもあります。2学期が終わりに近づき生徒会の引き継ぎが迫ってくると、私は正直、この生徒たちが本当に学校を背負っていけるだろうかと何度も不安に駆られました。しかし、昨今の様子を見て、「立場を理解し成長してきたこの生徒たちなら、きっと大丈夫。やってくれるだろう!」と安心しています。

そして今、新たな会長、副会長らが選出され、各委員会でも委員長をはじめとした役員が決まりました。委員会ごとに行われた引き継ぎ会では、9年生の手際の良さやチームワークを目の当たりにして圧倒されていた8年生ですが、いよいよ8年生主導の生徒会が動き出します。

およそ1年後、後輩にいろいろなことを託すときが来たら、今の自分たちと同じ思いを後輩たちが抱いてくれるようになっているといい。

来年度のことを思うにはまだ早すぎですが、そんなことを考えながら、8年生の活躍を楽しみに過ごしていきたいと思います。

8学年主任

無言館からのメッセージ

投稿日:2020.12.08

コロナ禍の今年度は、7年生の宿泊研修も他学年同様に行き先を県内に限定して実施しました。平和に焦点を当てる研修で必ず訪れていた松代象山地下壕は閉鎖中のために行くことができませんでしたが、戦没画学生の遺作を公開している無言館(上田市)はコロナ対策を徹底して来場者の受け入れをしており、見学することができました。

一度に入館できる人数は20名以下に制限されているので、見学は学年を3つのグループに分けて行い、2棟ある展示館に順番に入館する方法をとりました。待機する1グループは、周辺を散策したり研修のメモをまとめたりして時間を過ごしました。建物周辺の木々はすっかり葉を落とし、物寂しい雰囲気を作り出していて、この美術館の思いが滲み出ているかのようでした。

見学を終えた生徒は様々な思いを抱きました。その感想文から幾つか抜粋します。

「見学中、涙腺が緩むことが何度もありました。特に、彼ら(戦没画学生)の身内の言葉や涙が心に響きました」

「残された絵を遺族の方がどんな気持ちで守ってきたのか、思いを馳せることができました」

「10代であればほぼ私達の年齢で夢が絶たれてしまったことになるので、胸が痛くなりました」

「画家になることを一心に夢み、生きて帰って絵が描けることを願って戦死または戦病死した画学生の絵は、『生きたい』『絵を描きたい』と、無言で、そして必死に訴えているように感じました」

表現は違っても、多くの生徒が画学生の作品と添えられた遺族のメッセージから感じ取った無念さや悲しみについて記していました。そして、戦争は悲しみと苦しみ以外何も残さないものであり、決して繰り返されることがあってはならないとの思いを強く持ったようでした。

私自身、戦争は歴史上の出来事として学び知っているだけですが、無言館のような施設を訪れて当事者の思いに触れることで、ほんの少しではありますが、過去の現実を垣間見ることができます。感受性の高い7年生のことですから、そうしたことをより多く感じたことと思います。今回感じたことを胸に、より良い平和な世界を自分達の力で作っていけるようになってくれることを願っています。

7年1組担任

今年度の6年生が築いた『姿』

投稿日:2020.12.04

6年生となって8か月が経過しました。コロナ禍の中では、いつも通りの体育祭や、今までと同じ研修旅行を経験することができませんでした。とは言え、この2学期は、さいきょう祭のミュージカルや新しいかたちの研修旅行を経験することができました。今回は、その2つの大きな行事を経験した『令和2年度の6年生の姿』をお伝えします。 10月末に行われたさいきょう祭で、6年生はミュージカル「不思議の国のアリス」を創り上げました。演目完成までの道のりは決して平坦なものではなく、苦難の連続でした。担任である私から見ても、「もう投げ出してしまいたい」と思うくらいの困難が何度もありました。それでも壁にぶつかる度に、6年生は歯を食いしばって取り組んできました。一人ひとりが与えられた役割に対して責任を持ってあたった結果、ミュージカルは大成功を収めました。 11月半ばには、新しいかたちでの研修旅行を経験しました。東北三県を巡るという例年の計画は見直しを余儀なくされ、行き先を変えて宿泊を伴うこととしました。昨年度(5年生のとき)も私はこの学年を受け持っており、宿泊研修も引率したのですが、実を言うと当時は生徒たちの間に「非日常」の空気が濃く漂っていて、どこか落ち着かない様子でした。しかし、今年の彼らは一味違っていました。感染対策はもちろん、『才教の心得』に掲げている「礼節を重んじる」という点においても、全員が「守るべき当たり前のこと」を守って研修旅行を終えることができました。 研修旅行に帯同した校長先生は、2日目の反省会で生徒たちを「一心不乱」いう四字熟語を贈り、「全員で心を一つにして乱れなく行動することができる学年」と評してくださいました。 私は、これが今の6年生が築いてきた『姿』なのではないかと思います。目標や決まり事に向かって全員が団結して取り組むことができる6年生。こんなに良い仲間に恵まれた学年を、私は誇りに思います。 しかし、ここがゴールではありません。この「一心不乱」の姿を、学校生活でも継続し体現できなければ意味がありません。体現するのは生徒ですが、そのための標を立てるのは教員の役目だと思っています。歴代の6年生に恥じることのないよう、私も生徒たちに寄り添い、見守り、精進していきたいと思います。 6学年主任

さいきょう祭ミュージカルのフィナーレ

さいきょう祭ミュージカルのフィナーレ

研修旅行より

研修旅行より

「気遣い」と「心遣い」

投稿日:2020.12.01

11月下旬、5年生は1泊2日の宿泊研修に出かけました。例年、5学年の研修は日本の工業の中心地である中京工業地帯へ向かい、トヨタ自動車工場の見学を中心としたものでした。しかし、今年はコロナの影響を鑑みて訪問先を長野県南部に変更し、県内企業を見学したり、自然・歴史に触れたりするコースをとりました。 私たちは「周りへの気遣い」という言葉をスローガンにして、一人ひとりがマナーを守り、全員が楽しく過ごすことを目標としました。結果からすれば、見学先や宿泊先で受けた「心遣い」の数々が、5年生全員を大きく成長させた研修になったと思います。 「気遣い」は、相手に対して失礼のないように、あれこれと心にかけ、相手に気分良くいてほしいという思いが込められた言葉です。バスの中での過ごし方や、今回初めて寝食を共にする者同士でお互いのことを考え、みんなが楽しくいられるようにとの願いから、スローガンに「気遣い」という言葉を使いました。 そして、「心遣い」は相手を慮った上で、言葉をかけたり、相手のために行動を起こしたりすることです。一見、「気遣い」も「心遣い」も同じようなものだと感じられますが、今回私が引率をした5年生の研修先で感じたのは、間違いなく「心遣い」の方でした。生徒たちにより楽しく過ごしてほしい、より多くを学んでいってほしいという研修先の方々の熱い気持ちを、いっぱい感じることができました。 1日目の反省会で、研修隊長である校長から『心遣いを受けた側のあるべき姿』について話がありました。内容は「心遣いに気づける人になること、そしてその心遣いに感謝できる人になり、次は自分が相手に施すことができるようにしよう」という話でした。生徒たちの宿泊研修のまとめを見てみたところ、訪問先各所に対する感謝の言葉と、これからも心遣いに気づける人になりたいという気持ちが書き記されていました。 「自分たちが楽しく生活できているのは、周りの人たちのおかげである。」 大切なことを一人ひとりの心に刻んだ宿泊研修になりました。 5学年主任

アップルパイ作りの体験

アップルパイ作りの体験

化石・土器の型をとってマグネットを作りました

化石・土器の型をとってマグネットを作りました

企業見学・記念の集合写真

企業見学・記念の集合写真

子どもたちの強い意欲と共に

投稿日:2020.11.27

毎週金曜日の放課後、4年生は『がんばり勉強会』を行っています。これは、「もっと勉強したい!」「授業ではやらないことも学びたい!」「がんばって力をつけたい!」という子どもたちの声から始まった勉強会で、昨年(3年生のとき)から続いています。 放課後の勉強会というと、「授業時間外に学力の不足を補うもの」というイメージがあるかもしれません。しかし、才教学園4年生では国語・算数を中心に、正規の授業中には中々教えてあげられない内容を扱ったりいろいろな考えを出し合う機会にしたりと、子どもたちの学びへのやる気を高め結果に結びつくような時間にしています。 国語では「長文の読み取り方」「テスト問題の読み方や答え方」などをやってきました。普段の授業は、文章を読んで、みんなで意見を出したりしながら自分の考えや感想を深めていきますが、『がんばり勉強会』では解き方のポイントなど実践的なことが中心です。 例えば、 ① 質問に対する答え方(語尾)を定形化する。

どうして~ですか。 理由を答えなさい。 | ➡ | 「~から。」 「~だから。」 |

~とはどういうことですか。 | ➡ | 「~(という)こと。」 |

② 書き抜きは、習っていない漢字も一字一句そのまま書く。 ③ 説明文は指示語と接続語に注意して読む。 ④ 選択問題は、書いてある内容と違うところを探して確認する。 算数では、「式を書くこと」と「柔軟に考えること」に力を入れています。今の子どもたちは、早くすぐに答えを出したいがために式を書かないことが多い印象です。さらに「答えが〇か×か」を意識しがちですが、算数・数学は考え方を学ぶ教科。ですから私は、「どう考えたか、どういう方法で答えに辿り着いたかを、目に見える形、つまり式で表すことが大切だ」と伝えています。また、一つのやり方で答えが出たとしても、いろいろな工夫ができることも教えています。 先日、「80÷16」という割り算の問題を取り上げました。筆算でも答えは出せますが、『割り算では、割られる数と割る数の両方を同じ数で割っても答えは同じ』ということを踏まえて答えさせるようにしました。この問題では、80と16それぞれを2で割ると、「40÷8」になります。子どもたちは、これをさらに4で割って「20÷4」、8で割って「10÷2」とするなど、たくさんの考えを出しました。割る数を大きくすると式がより簡単な数字になることも発見し、子どもたちからは「おもしろい!」という声が上がりました。 本校では全国模試も定期的に受験していますが、こうした実践の機会があるたびに、習ったことが身についている様子がわかります。事実、最近の模試では国語の平均点が90点を超え、子どもたちが自信を持って取り組むことができるようになったと実感しています。 また、「算数では基本的なことをしっかり復習したい」という希望もあり、今年は基礎コースも立ち上げて教員2人態勢で勉強会を行っています。 希望制の『がんばり勉強会』には、4年生のおよそ7割が参加しています。季節が変わり日も短くなった今、勉強会が終わる5時半頃は、外は真っ暗。それでも、残って勉強したい、学びたいというやる気にあふれた子どもたちと共に、また、そうした子どもたちを迎えに来て下さる保護者の方々と共に、担任としてもっと頑張っていきたいと思います。 4年1組担任

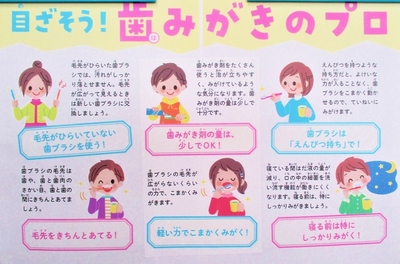

目ざそう!歯みがきのプロ

投稿日:2020.11.24

11月8日は語呂合わせから「良い(11)歯(8)の日」とされ、全国で歯科衛生について様々な啓発活動が行われています。本校でもこの時期に歯科検診が行われるため、3年1組では歯のみがき方を改めて確認することにしました。 ◆歯みがきのポイント◆ ①毛先のひらいていない歯ブラシを使う ②歯みがき剤の量は少し ③歯ブラシは「えんぴつ持ち」 ④毛先をきちんとあて、1本ずつ丁寧にみがく ⑤軽い力でこまかくみがく ⑥寝る前は特にしっかりみがく 1年生のときにマスターしたはずですが、時間が経ってしまったせいか、やり方のポイントがあいまいになっている生徒が多くいました。普段からみがく習慣がある生徒も、つい力が入っていたり、歯ブラシを大きく動かしていたり…という姿を見かけていた私。ここぞとばかりに時間をかけて一人ひとりのみがき方を丁寧に確認しました。 歯みがきを終えた子どもたちは、「いつもよりスッキリした!」「すごくツルツルしてる。」「さっぱりして気持ちいい!」と、ニコニコ満足そうでした。 この翌日、「家でお母さんにも教えました。」と私に報告してくれた子もいて、学校での経験を家庭でも生かしてくれたようです。 学校での昼休みは遊び時間も兼ねているため、子どもたちはついつい遊びに気持ちが向いて、歯みがきをおろそかにしがちです。しかし、3年生(8~9歳)といえば、奥歯まで乳歯から永久歯に生え変わる大切な時期。毎日きちんと歯をみがけるように、全員で意識高く取り組んでいこうと思います。 一生付き合う歯を健康に保つことは、体全体の健康維持にもつながります。みなさんも、この機会に歯みがきの仕方を見直してみてはいかがでしょう。きっとすごく気持ちのいい1日が送れるはずですよ! 3年1組担任

九九の暗唱

投稿日:2020.11.20

2年生は現在、算数のかけ算「九九」で2~5の段まで学習が終わりました。子どもたちは暗唱テストに励む毎日です。そんな子どもたちが暗唱テストに初めて取り組んだときの様子を、少しお伝えしてみたいと思います。

私が担任を受け持つ2年2組で、「さあ、九九の暗唱テストをします」と宣言したとき。子どもたちの反応は、「やったー!」「私、もうできるよ。」と自信満々な声が上がる一方で、「ちょっと不安です…。」と及び腰の意見もありました。

しばらく練習時間を取った後、いざテストの時間になって、私が「テストを受ける準備はできましたか?」と聞くと、全員がパッと手を挙げました。担任として、なんとも嬉しい光景です。

一人ずつの暗唱テストをしていくと、すらすらできる子もいれば、ひとつひとつ確認しながら丁寧に進める子もいます。人前だと極度に緊張する子も、堂々と暗唱することができ、1学期から大きく成長していると感じました。これも担任として嬉しい光景です。

テスト1巡目が終わった時点で、クリアできなかった生徒は1人。その子は、友だちの暗唱が続いているときも「落ちたのは自分だけだ…」と小さな声でつぶやきながら悔しがっていました。2巡目に入るタイミングで私が「もう1回やってみようか」と聞いてみたのですが、返事は「やりません。」とだけ。

しかし、友だちからの「やろうよ!」「頑張ってみようよ!」と励ましの声もあり、再チャレンジの気持ちを固めてくれたのです。

勇気を出して挑戦した2回目。まだ、たどたどしさの残る暗唱。流れが止まるたびに友だちから発せられる「がんばれ、がんばれ」というエール。

最後まで暗唱できたとき、クリアした子は安堵と満足の表情でした。友だちからは割れんばかりの拍手が送られ、なかには、バンザイをして自分のことのように喜ぶ子もいました。

2年2組が九九の暗唱に一丸となって取り組んだ、この日、この時間。頑張る友だちを本気で応援し、みんなで達成感を味わうことができました。

暗唱テストはまだ道半ばですが、これからも全員で協力する姿を見せながら、クリアしていけるはずです。

さあ、2組のみんな。今日も暗唱テストを始めるよ!

2年2組担任

晩秋

投稿日:2020.11.18

あっという間に秋が終わろうとしています。日ごと寒さが増し、冬の訪れを感じる今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。

さいきょう祭を終えた11月、1年生は今年も芳川公園へ赴き「秋探し」をしました。紅葉を楽しみながら公園を一周したところ、子どもたちは「先生、見てください。イチョウのじゅうたんです!」と嬉しそうに葉っぱを拾っていました。拾った葉っぱや木の実は学校に持ち帰り、作品作りの材料にします。

できあがった秋色の作品は、どれも色や形を活かした秀逸なものばかり。写真を撮って1年生の廊下に掲示していますが、組み合わせ次第でいろいろなものを作る子どもたちの発想には、本当に驚かされます。

また、拾ってきたクヌギの実で、どんぐりごまも作りました。つまようじを刺して、カラーマーカーできれいに模様を描き、最後にボンドを塗れば、オリジナルのこまが完成。子どもたちは、休み時間のたびに夢中で遊んでいます。

そして、予定していた「昔の遊びを楽しむ会」は、残念ながらコロナの影響で中止となりました。子どもも私も楽しみにしていただけに、肩を落としていたのですが・・・なんと、子どもたちのためにと、1組の子のおばあ様が折り紙の作品をプレゼントしてくれたのです。とても精巧な作品に、みんなは驚きと喜びの声を挙げていました。子どもたちのことを思って行動してくださる方々がいることに、感謝の気持ちでいっぱいです。

さて、11月も中旬となり、生活科の授業でチューリップの球根を植えました。

「これが咲くころには、みんなは2年生だね。」

私がこう言うと、みんなは「そっか!」と言いながら、未来を思い描いているようでした。

その未来は、みんなが思っているよりも、あっという間に訪れるのだろうと思います。

寒い冬をじっと耐え、春にきれいな花を咲かせるチューリップのように、辛いことを乗り越えて輝く子どもたちになってほしいと願う秋の終わりです。

1年1組担任

楽器を奏でるということ

投稿日:2020.11.13

先日行われたさいきょう祭では、音楽、劇、ダンスと様々なステージがありました。生徒たちの演目を通して、表現の奥深さを知るとともに、生徒たちの秘めたる力を改めて感じることができました。今回は、私が指導し、合奏を披露した5年生と9年生との時間を振り返ってみたいと思います。 生徒たちに合奏を指導する上で私が心掛けたこと、言い換えれば、生徒に意識してほしいことが2つありました。 まず、「楽器を使った表現を理解する」ということ。楽器には私たちの声と異なる独特の音色があり、人間では出せないくらい高い音、低い音、大きい音などを表現することができます。楽器を使うことで、出せる音の可能性がぐんと大きくなるのです。 2つ目は「楽器を大切に扱う」ことです。様々な種類がある楽器は、準備、後片付け、修理、手入れなど演奏以外のところで大変な手間がかかります。しかも、そうした手間の割にステージで音を出すのが一瞬だけ…なんていうことも。また、個人で持ち運べる楽器ばかりではなく、みんなで協力しなければ運ぶことすらままならない大型楽器もあります。さらに付け加えれば、楽器は大切な道具であり、誰かが思いを込めて作った「作品」ともいえるのです。 最初の頃は、準備後片付けに予想以上の時間を費やしたり、ハラハラするような扱い方をしたりすることがありました。それを私が注意する回数が多かったという、やや恥ずかしい事実がありますが、次第に生徒たちは楽器を丁寧に扱うようになり、特有の音色を工夫して出すようになり、練習を重ねるほどに演奏が上達していきました。 そんな生徒たちの本番の演奏には、これまでの思いが色濃く出ていたと思います。 5年生が演奏した「運命」と、9年生が演奏した「Let it be」。どちらとも大変有名ですが、使用する楽器の種類や実際に出す音色によって、それぞれの楽曲にふさわしい雰囲気で奏でることができました。 様々な演奏会が制限されている今、久々にホールに響き渡る音を聴いたとき、音楽の持つ力強さが蘇ったように感じました。さいきょう祭で扱った楽器は、全体で見ればほんの一部ですが、生徒にはこれからも世界中の楽器に触れて、様々な表現を理解し、音楽的な視野も広げてほしいと願っています。 音楽科担当

5年生「運命」

5年生「運命」

9年生「Let it be」

9年生「Let it be」