才教ダイアリー2023

心を込めた贈り物~9年生を送る会~

投稿日:2024.03.21

卒業式が挙行される週の初め、3月11日(月)に、Ⅱ・Ⅲ期生全員の参集は5年ぶりとなる対面形式で「9年生を送る会」を開催することができました。

厳粛な「卒業式」という場では伝えきれない思いを、お互いに直接伝え合えるこの会を、生徒たちは年間行事の中でも楽しみのひとつにしています。

ここ数年のことを思えば、コロナウイルスの蔓延が顕著になった年は、突然「送る会」の中止が決定し、急遽、放課後のわずかな時間を使い9年生の教室前の廊下に集まって、歌とエールで感謝を伝えたことが思い起こされます。その後の3年間は、タブレット端末を駆使して、教室と講堂を繋ぐオンライン形式での開催。対面では伝えきれない分、知恵や工夫で9年生に感謝の気持ちを届けました。

今年は、久しぶりに直接開催が復活。生徒会本部を中心に、準備段階から気合いが入っているなぁと感じていました。生徒会の時間や放課後に、Ⅱ期生全員が9年生への贈り物の作製に関わりました。また、部活動や学年の演目は、当日のサプライズを9年生に悟られてはいけない秘密のミッションとして、各所で楽しみながら着々と進めていました。

先頭に立って引っ張る生徒、目立たないけれどコツコツ準備する生徒、皆が一丸となって思いを届けようとするこのような姿勢は、かけがえのないものです。

9年生が、後輩たちを、そして才教学園を、温かくかつ力強く引っ張ってきてくれたことに対して、その有り難さを語ることは簡単ではありません。

しかし、そうした思いを届けたいーそういう心意気で迎えた当日は、感動に次ぐ感動でした。

部活動発表は、先輩を目の前に緊張が伝わってくる吹奏楽部の生演奏と合唱部の見事なハーモニーほか、それぞれの活動を思い起こさせるビデオメッセージでした。

5年生と6年生は合同で、ゆずの「栄光の架け橋」の合唱とエールを送りました。

7年生の発表は、ユニークなニュース番組仕立て。そのストーリーの中で、ダンス、マジック、クイズ、歌「宿命」(+スライド)を通して活気あるメッセージを届けました。

会の主軸として運営面でも奔走した8年生は、懐かしい学校生活を画像で振り返るビンゴ、学校生活における〇×クイズ、9年生一人ひとりへのエール、そして、9年生がさいきょう祭で歌った「沈丁花」を振り付きで歌いました。

様々な形で表された後輩たちの思いを、屈託のない笑いとじわりと滲む涙で寛大に受け止めてくれた先輩たちの姿に、私はしっかりとした頼もしさを感じました。

その9年生は、最後のお礼として、それぞれの学年へのメッセージと歌「Happiness」を最高の笑顔で披露してくれましたね。Ⅱ期生は、そんな9年生を見て、とても感動している様子でした。

でも、まだまだ続くサプライズ・・・。

「送る会」のあと、教室へ戻った9年生を驚かせたものがたくさんありました。

心の込もった贈り物の数々はいかがでしたか?

9年生のみなさん、本当に今までありがとう。

4月からの新生活が落ち着いたら、より成長した姿を見せにこの学び舎へ来てください。

後輩、教職員一同、今から楽しみに待っています。

中学校教諭

自分にとっても大きな区切りの卒業式

投稿日:2024.03.14

才教学園の良さの1つに、「小学校と中学校が同じ校舎で過ごす」があります。

このことは、入学を検討している方などへ、校舎内を案内する時に必ずアピールさせていただくことなのですが、小・中一貫校は全国数あれど、だいたいは校舎が分かれているようです。校舎や職員室までが一緒というのは、なかなか希少価値があるのではないかと自負しています。

我々教職員にとって、これはどんなことかというと、自分の教えた生徒が、その後も在籍し、成長を見守ることができたり、自分がこれから受け持つかもしれない学年の様子を、目の当たりにしながら待ったりする...ということになります。

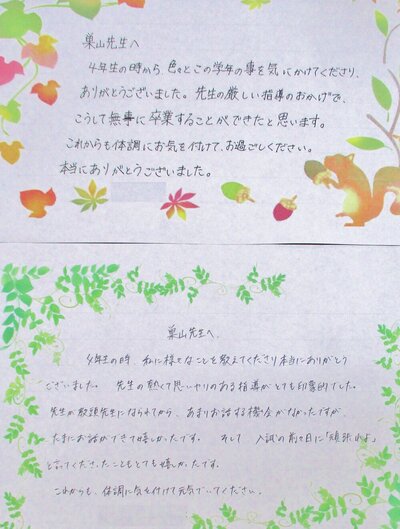

さて、前置きが長くなりましたが、3/15(金)は卒業証書授与式。自分がこの学校で最後に担任をした生徒達が、いよいよ卒業となります。自分が担任をしたのは、彼ら・彼女たちが4年生の時、今からもう5年も前です。

体重が100キロ近い私が、給食をたくさん食べる姿に子どもたちは目を丸くして驚き、「なぜあそこの雲は、まっすぐ直線のようなの?」などと、窓の外を指さす子どもの素朴な質問に答えたり、オープンスクールのゲームコーナーを自分たちが楽しんでしまったり、仲良くドッジボールができなくて毎日のように私が審判に入ったり...。大・小・軟・硬、この子たちとの思い出を挙げたらキリがありません。

そんな訳で、当時はたいへん密度の濃い1年間を送らせてもらったのですが、才教学園は先述のように、その後の成長を見守ることができます。

翌年、5年生だったときは、「宿泊の研修なんて行けるのかなぁ、親御さんが居なくて眠られるかなぁ」と心配。6年生になれば「いよいよミュージカルかぁ」と目を細め、7年生では生徒会の中堅として陰日向なく、学校のために動く姿に成長を感じました。8年生ともなると、私の背を抜いていってしまう子が続出しました。

そして、9年。青ネクタイの自覚のもと、9学年に渡る全生徒の代表として、ダイナミックに学校を引っ張る姿に驚愕。4年生の頃のような「ボクが」「ワタシが」ではなく、「学校が」という主語で動けるようになった姿に、感動を覚えました。

一方、教頭になってからのここ数年は、生徒たちとの接点は殆ど無く、傍らよりそっと見守る感じでした。

先日、長野県立高校後期選抜試験が終了し、学校生活のまとめの授業に入っている9年生が縁のあった先生方に手紙を書いてくれていたのですが、もともと自分が担任をしていた女子生徒2名が職員室を訪ね、直筆の便せんを持参してくれました。このような手紙は本当に嬉しいものです。その手紙には、「厳しい指導」とか「熱い思いに」というワードが列記されていました。「自分はそんな教師だったんだなぁ」と、手紙が、最近は現場から遠ざかっている私を原点に誘ってくれました。

最後に担任した生徒達がとうとう卒業。つまりは、この学校で自分の教え子が居なくなります...。3/15(金)卒業証書授与式、才教学園の教員として、自分にとっても大きな区切りになります。楽しみな反面、とても淋しいのが正直なところです。

才教学園小学校・中学校 教頭

5年前の集合写真

5年前の集合写真

願い かなえて さくら 咲け(後編)

投稿日:2024.03.01

時を同じくして、学校では倫理委員会が「9年生応援桜の木」を立案、下級生や先生から寄せられた9年生へのメッセージを掲示しました。

新委員長はこの企画について緻密に計画を立て、記入する上での説明や見本を作成したり、自らボードの下地(幹)を仕上げたりしました。

丁寧な手仕事から、この企画に対する彼女の人柄や熱い想いが伝わってきます。

その委員長からのコメントがこちらです。

今までも9年生への応援メッセージの応募はありましたが、選ばれた数名分しか掲示されていませんでした。私は、それを見て毎年、全員分を掲示できたら9年生はもっと心強いだろうなぁ、と思っていました。

だから、今年は生徒会会員全員のメッセージを掲示できて、とても嬉しいです。

私は、このメッセージを見た9年生に、少しでも勇気と、希望が届いたらいいなと思います。

この春巣立つ先輩方へ。

私達の感謝、応援の想いが少しでもみなさんの明るい未来につながりますように。

そして、私が求めた切符も、このボードの片隅に貼ってあります。

「なんでこのようなところに切符が?」

そう思う人もいるかもしれませんが、私からは、次のような思いを込めて・・・

願い かなえて さくら 咲け

3月19日、全員の笑顔が見られますように

9年2組担任・倫理委員会顧問

※今回掲載している画像は、すべて投稿した先生が撮影したものです。

(画像は一部加工しています)

「9年生応援桜の木」が完成! 委員長(左)も笑顔

「9年生応援桜の木」が完成! 委員長(左)も笑顔

願い かなえて さくら 咲け(前編)

投稿日:2024.03.01

飯田市出身の私。

この時期になると、ふらっと慣れ親しんだ飯田の町並みを眺めながら、飯田駅に行くことがあります。

なぜかというと...

飯田駅から上り方面に2駅、「鼎(かなえ)」という駅があります。

一方、下り方面1駅目には「桜町(さくらまち)」。

どこから、またいつから伝わったのかは分かりませんが、受験に関する願掛けがあります。

鼎(かなえ)は夢が「叶え」、桜町は「さくら待つ」。

このふたつから「夢(合格)が叶って春には桜が待っている」というような願掛けです。

誰が考えたのか定かでないのですが、私はこのフレーズが好きで、この時期になると飯田駅に行き、切符を買うことがあります。

(今度帰省した際に、詳しく調べてみたいと思います)

飯田駅の駅員さんは気さくな方が多く、私のように切符を買いに来る客の目的が合格祈願だと分かっていますので、面白い話をしてくれたことがあります。

飯田駅から上りに4駅進むと「伊那八幡(いなやわた)」という駅があります。

「八幡」というのは神様の名前です。

さらに上り方面に6駅進むと「千代(ちよ)」という駅があり、こちらは君が代の歌詞、古くは古今和歌集に「千代に 八千代に」とあるように、願いが込められた縁起がいい駅として知られていて、これらの駅の切符を買っていくお客さんもいるそうです。

秘境駅が多くて知られる飯田線には「金野駅」という駅もあり、宝くじの時期には切符を購入したり訪れたりする方も多いとか...。

話を戻して、切符は乗車日の指定ができるため、「1月11日にしてゾロ目にしておくものいいよ」と話してくれたこともありました。

飯田駅でそのような切符を買うと、絵馬の形をした専用の台紙をくれたりもします。

(後編につづく)

各駅も受験生を応援 こちらは松本駅

各駅も受験生を応援 こちらは松本駅

塩尻駅

塩尻駅

上諏訪駅

上諏訪駅

図書館の「工夫」学んだよ!

投稿日:2024.02.29

このほど2年生は、生活科「公共施設の使い方」の学習の一環で松本市中央図書館を見学しました。

まずお聞きしたのは、図書館とは「学術機関」だということ。でも、その学術機関とはどういうものか、まずそこからスタートです。

「絵や彫刻を集めた所はどこですか?」

「美術館です」

「動物を集めた所はなんというでしょう?」

「動物園です」

「では、図書館は何を集めたところでしょうか?」

「本です!」

このようなやり取りから学術機関がどういうものか分かってきて、意気揚々と質問に答えていました。

担当の方から、「図書館は、今までに調べて分かっていることが何でも集まってくる場所。わからないことがあったら、図書館に来てください」というお話があり、どのような人が本を借りられるのか、どのくらいの期間借りられるのか、といった利用方法やルールも説明していただきました。

お話の後は、いよいよ館内見学。普段は見ることのできない書庫には大正2年からの新聞も保管されているそうで、「100年よりもっと前の新聞まであるんだ!」「紙が茶色くなってる」と、初めて見るものに興奮と驚きを隠せません。

ボタンひとつで稼働する棚と、その中に保管されているたくさんの本を見たときには、「すごい!」と感嘆の声が上がりました。一方で、「挟まれちゃったりしないのかな・・・?」と心配するつぶやきも。「使っている棚があれば、隣の棚は動かないようになっているから大丈夫」と聞いて一安心。

館内では新しく入った本がまとめて置かれているコーナー、山に関する本、お城に関する本がたくさん置かれた一角が目に入りました。山岳のまち、城のまちである松本らしさがいっぱいです。本の並び方には決まりがあり、読みたい本、目的のものをすぐに見つけられるようになっていることが分かったほか、来館が難しい人に本を届けたり、目の不自由な人のための点字図書や朗読のサービスがあったりと、誰もが本を楽しめる様々な工夫に子ども達は感心しきりでした。

最後、図書館の方による紙芝居はとても楽しくすぐに引き込まれ、「次はどうなるんだろう」と前のめり。みんなで一緒に聞いて、笑って、とても充実した時間が終わり、どの子も満足の表情でした。

こうして、公共施設の役割とあり方を学習した2年生。広く開かれたこうした施設を、ルールを守って積極的に利用してほしいと思います。

生活科担当

一年の成果 ~学習発表会~

投稿日:2024.02.22

先日、1年3組の学習発表会が開かれました。この週の月曜日と火曜日に総仕上げをやる予定でしたが、月曜日の大雪で授業は打ち切りとなったうえ、前日である火曜日は休校。計画していたことができず、ぶっつけ本番に近いかたちで水曜日の発表会を迎えることになってしまいました。

もうこうなった以上、やるしかない。子どもたちの頑張りと可能性にかけての本番です。「もし途中で止まっても、先生が助け舟をだすから、安心して堂々と発表しなさい」

そうは言ったものの、私は内心ドキドキしていました。

そんな中、子どもたちは、最大の難関である一人一人の発表を迎えました。算数や国語、先達や音楽、体育に至るまで幅広い分野の発表でしたが、無事に山を越すことができました。

素晴らしい学習発表会となったその裏側・・・。練習当初は、とても発表できるレベルには達していませんでした。しかし、出だしと内容の流れを私が教えただけで、後は子ども同士で発表し合い、アドバイスを与え合い、紆余曲折しながら発表に至りました。発表はいずれも理路整然とした説明で、聞いている方々にしっかり伝えられる仕上がりでした。保護者の中には、感動で涙していた方もいらっしゃいました。

時間の最後、お家の方へ子どもたちから感謝の言葉を伝え終わり、私も挨拶をしようとしましたが、感極まって思わず込み上げてくるものがありました。この一年のことが走馬灯のように駆け巡り、いろいろな思い出が一瞬のうちに脳裏をよぎったのです。

一年の積み重ねは大きいものだと、つくづく思います。

入学したての頃は、保育園、幼稚園を卒園したばかりで何もわからずにいたなぁ・・・そんなことを、ふと思い出します。それが一年でこんなにも逞しく大きく成長したこと、2年生への橋渡しが順調に進められてきたことに喜びを感じる日々です。

この成長の陰には保護者の皆さんの温かいご支援があったことを忘れてはなりません。これからも手を取り合って大切な子どもたちを、しっかりと見つめて育てていきましょう。

一年間、みなさんありがとう。

みんなのことは、ずっと見守っていくからね。

1年3組担任

手洗いの達人

投稿日:2024.02.09

教科保健の授業が始まった3年生。

私たちの生活の根源である"健康な生活"について学習を進める中で、「どうしたら清潔に健康な生活が送れるのかを知る」という単元がありました。

まずは、日頃できていることをチェックしてみることに。

手洗い、食事、歯みがき、伸びた手足の爪は短く切ること、しっかり寝ることなど、たくさんあります。

「こんなこと当たり前だよ!」

といった声が多く聞かれたものの、実際には、当たり前にはできていない項目もありました。やっていて当然のことでも、それらを毎日こなすということの難しさを痛感したようです。

次は、当たり前にやっていることのひとつである手洗いのことを、もう少し詳しく、目に見えるかたちで調べてみました。

その方法は、次のとおり。

①汚れに見立てたジェルをまんべんなく手に塗る

②いつも通りに手を洗い、ハンカチでふく

③専用ライトを当て、洗い残しを確認する

手順通りに"実験"してみました。すると・・・

「びっくりした!」

「こんなに汚れが残ってたのかぁ」

「きれいに洗えたと思っていたのに・・・」

チェッカーを使うと、落としきれなかったジェルが光って見えます。

想定したよりも光る部分が多く、驚きを隠せない3年生。

指の先や、爪の境、関節のしわが多いところに加えて、手の甲は意外な落とし穴でした。

今回の学習で、3年生の手洗いに対する意識が高くなったと思います。

これをご覧になっているみなさんも、ぜひ手洗いの方法を見直してみてください。

そして、思い込みや目に見えるものだけに左右されることのないように、物事の本質を見極めることの大切さも、心に留めてほしいです。

さまざまな感染症が流行している季節。 手洗いの達人になって、感染予防につとめると同時に、病気に負けない丈夫な体づくりを一緒にしていきましょう!

保健体育担当

伝統と文化に親しむスキー教室

投稿日:2024.01.31

今年も、4年生から8年生までが参加するスキー・スノーボード教室が行われました。

長野県でのスキーの歴史は古く、老若男女問わずその文化は深く根付いています。

もともと北欧や北米で生まれたスキー。明治時代にオーストリアの武官から新潟県に初めてスキーが導入され、翌年から長野県飯山に伝わりました。当時はまだ、軍隊や山岳部隊での訓練として用いられていたのですが、学校教育にもすぐに取り入れられるようになりました。野沢温泉、白馬、長野、志賀高原といった県内地域では、雄大なゲレンデが整備されたりクラブが誕生したりして、民間にもスキーが広がりました。才教学園がいつもお世話になっているやぶはら高原スキー場の開設は1931年、今シーズンは95周年となっています。

その後、1998年に開催された冬季オリンピック長野大会は、県全体の観光とスポーツ施設の向上に大きく寄与するものとなりました。長野市や白馬村はオリンピック開催地として世界に知れ渡り、今も多くの観光客が訪れています。

このように、スキーとの縁は切っても切れない長野県。高品質なスノーリゾートというだけではなく、四季折々の美しい自然環境も大きな魅力となっているのだと思います。

長野県でスキー文化を継承していくことは、本校の基本方針の7番目にある『日本の伝統や文化を大切にする』ことに通じるとともに、体幹や体重移動を感じながら雪面を自在に移動できることを知る力を生徒たちが養う絶好の機会と言えます。

スキー教室を終えて学校に戻ってきた生徒たちの、"疲れたけれど充実した"表情が、その日の学習の成果を何よりも物語っていました。

6学年担当

開講式のようす(1月23日)

開講式のようす(1月23日)

元気に滑走する生徒たち(同)

元気に滑走する生徒たち(同)

ゲレンデを離れる前の1枚。こちらは8年生(同)

ゲレンデを離れる前の1枚。こちらは8年生(同)

言いたいことをシンプルに

投稿日:2024.01.26

中学校課程・英語の授業では、各学期に1回ずつ、テーマを決めてスピーチの発表をおこなっています。7~8年生は年度内に3回、高校入試に向かう9年生は2学期までとしています。

2024年度3学期のテーマは、7年生が『My Dream』、8年生は『2024 goals』。2月の発表に向けて、早速生徒たちはそれぞれのスピーチを書き始めました。10文程度という限られた中で、自分が何について話したいのかを決めることに時間がかかる生徒が多くいます。実際、私の担当している7年生の授業でも、「夢がまだ無いから、書けない...」と、手が止まっていた生徒が数名いました。私は、「必ずしも夢=職業でなくてもいい。既習のwant toを使って、自分のしたいことについて書いてみてはどうか」と伝えました。

書きたい内容が決まったら、次にOpening → Body → Closing と、流れのある文章になるようにしていきます。

「各学期に1回」と前述しましたが、今年、7年生は2学期が初めてのスピーチでした。その時はまだ英語のスピーチを書くことに慣れていなかったため、苦戦している様子が見られました。しかし、今回は2回目ということもあるのでしょう。教科書の例を参考にしつつも、多くの生徒が知っている表現をフル活用して書こうとしていて、私はその姿に成長を感じて嬉しく思いました。同時に、生徒に寄せる期待も大きくなっていきました。

いつも授業で生徒たちに言っているのですが、まずは、間違いを恐れずに書いてみること。生徒が自分で書き終えた後は、必ずネイティブの先生が内容をチェックするのですが、前提として特に大切なことは、自分の知っている単語や文法を使うこと、つまり、自力で書くということです。

「こんなことを言いたいけれど、英語でどう表現したらいいかわからない・・・」

その気持ち、とてもよくわかります。このように困ってしまったときは、自分が簡単に伝えられる表現に換えられないか考え、他の言い方を模索してみるといいと思います。

先のようなことで足踏みしている生徒の中には、iPadなどの翻訳機能に頼って、まだ習っていない単語や文法ばかりの文章をつくっていることがあります。とても便利なツールではありますが、やはり「自分で考えた」ものではないので、本番でもスムーズな発表をすることが難しくなりがちな印象です。さらに、聞き手はクラスメイト。内容が複雑すぎて、理解しきれない場合もあるかもしれません。

難しい内容を発表することがこのスピーチの目的・・・ではないのです。

自分がそれまでに学んできた英語の知識を使って、言いたいことをシンプルに表現する練習を日頃から積んでいきましょう。

こうした取り組み一つひとつが、この先に必ず生きてくるはずです。

来月の授業で、2学期より更にグレートアップしたスピーチが聞けることを楽しみにしています。

英語担当

原稿の書き始めの頃。Openigから丁寧に進めます(1月中旬)

原稿の書き始めの頃。Openigから丁寧に進めます(1月中旬)

先生によるチェック。アドバイスもしっかり吸収(1月下旬)

先生によるチェック。アドバイスもしっかり吸収(1月下旬)

練習も余念なく・・・

練習も余念なく・・・

図工で育むコミュニケーションの力

投稿日:2024.01.19

3学期が始まり、「今日は何をやるのかな?」とワクワクした表情の子どもたちが図工室に戻ってきました。黒板に書いてある題材名を目にするなり、頭の中ではもうさまざまなイメージが膨らみ出しているのでしょう、次の瞬間にはたくさんの「いいこと思いついた!」「ひらめいた!」のつぶやきが聞こえてくるのです。

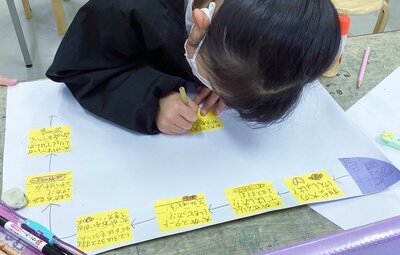

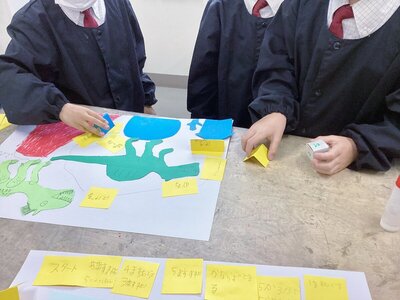

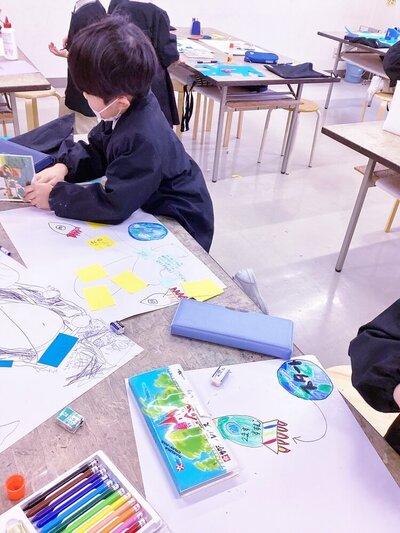

さて、1年生の3学期最初の題材は「お正月のおもちゃづくり ~すごろくをたのしもう!~」です。

すごろくには、ルールを理解する力や、友達とのコミュニケーションに必要な想像力を鍛える効果があるとのこと。それを今回は、子どもたち一人一人のアイディアを生かしながら製作します。

この題材ではつくるだけでなく、「みんなで楽しむ」ところまでが目標です。そのため子どもたちは、途中までできあがったすごろくを何度もつくりかえ、つくり直し、足したり引いたり試行を繰り返し行って完成形に近づけていきました。

「自分もみんなも楽しめそう!」とたくさん考えて製作したオリジナルすごろく。ユニークで素敵なものが勢揃いしました。

いよいよ完成したすごろくを囲み、ゲームのスタートです。友達の作品の良さや工夫に、自然と目が向けられます。

「絵がわかりやすいね」

「このマスに止まるとクイズがあるんだね」

もちろん、アドバイスも飛び交います。

「マスと別のところに、文章でルールを書いたら?」

「コースを選べるようにしてみたら?」などなど...

こうした友達とのコミュニケーションの中から、また新たな発想や構想が生まれ、次の「つくりだす喜び」へとつながっていくのではないかと考えます。

今回の子どもたちの姿を通して、これからも、製作を楽しみながら、友達とやりとりができる場の工夫を行っていこうと思いました。

いつもキラキラした笑顔で図工の授業に臨んでいる1年生。

3学期も、あふれるほどの「いいこと思いついた!」「ひらめいた!」が聞けることを楽しみにしています。

1学年図工担当